信念を持って釜炒り茶の無農薬栽培

年間20回以上の農薬散布が当たり前のお茶栽培において、農薬の使用をやめることは、大変な勇気とともに、安全なものを消費者にという信念がなければできなかったと思う。米や野菜と違い「水で洗わない」のだから農薬の残留の危険は高い。しかし、無農薬で茶を作るには、収量が減り、草取りに時間を取られる覚悟が必要になる。それでも、農薬を使わないと決めた以上、茶をよく観察し、剪定、肥料のタイミングで病気や虫の発生を抑えることで少しでも収益を上げようという努力をされている。収量や収入は慣行農家より減り、お茶の研修会などにトラックに乗って参加すると、まわりは高級車ばっかりだったそうである。「金もうけのためなら有機はせんがいい」と言われる。

有機農業をはじめたきっかけ

農家の後を継ぎ、茶、米を慣行で作り、また、牛を養っていた。当初から、農薬の使用は少なかったが、愛農会などで有機農業の勉強会に参加し、無農薬に取り組もうと思うようになった。茶葉は水で洗うこともないので飲む人のことを考えたという事と、自分自身も農薬をかぶりたくないとの思いもあった。昭和49年ごろから無農薬栽培に取り組んだが、農薬を大量に使うのがあたりまえで、お茶を無農薬で作る人がほとんどいなかった為、驚かれた。市民生協などを通して販売してきたが、その後、JAに無農薬茶部会を立ち上げ、現在は主にJAを通して販売している。

米はウンカが心配だったが、20年ぐらい前にJAの有機農業研究会に参加し、アイガモ農法を始めた。

現在は矢部地区の有機農業研究会の会長をつとめられている。

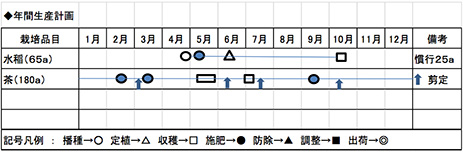

茶園は何か所かに分けて栽培しており、また、茶摘み前に被覆をかけるなどして、収穫期の調整を行う。製造は、約2割程度を自前の釜炒り工場で行い、残りは共同の蒸し茶工場で行う。夏場は、茶園の除草にほとんどかかりきりになるので、水稲の田植えなどは少し遅くなる。

<ほ場環境>

茶園は標高300m~400mの数か所で作っている。土質は、黒ボク、赤土、白真と多少異なる。圃場の条件としては、排水がよく日照時間が長い方がよい。

水田は標高400m前後の白糸台地に位置する。

<土づくり>

お茶も水稲も、堆肥は投入しない。

水田では、藁のすきこみと、自生レンゲをすきこむ。レンゲは、5月に入り種ができてからすきこむが、レンゲが繁茂しすぎているときは窒素分が多くなる恐れがあるので、

種用に一部を残して早めにすきこむか、できれば刈り取って持ち出す。

<施肥>

(茶)

窒素6~7%の肥料を10aあたり100kg、2月中旬、3月中旬、9月中旬の3回施用する。

年間で、窒素分約18kg(10aあたり)を投入している。

以前は、窒素分50kg(10aあたり)施肥したこともあった。

肥料は、JAを通して購入。

魚粉を使ってきたが、値上がりしたため、豊かな緑Ⅱに変更。

施肥量が多いうえ、茶の値段が下がっているので、肥料単価は重要である。

味と量を肥料で出すという慣行の考え方とは異なり、有機の場合は労力の都合に合わせて定期的に肥料を投入することで茶の木に力を蓄え、新芽を出すという考え方でやっている。

(水稲)

元肥としてニューパーフェクト有機(窒素6%)を10aあたり50kg投入する。

追肥は効くのが遅く食味が落ちると考え行っていない。

<苗>

・茶については、植替え更新はほとんど行わない。代りにローテーションで中刈や深刈り(高さ40cm~50 cm)を行う。植替えや台刈りに対しては、茶の生産調整の助成金が出されるが、その後の除草などの管理が大変なので、あまり行っていない。

・水稲については、みのる式のポット育苗を行っている。ポットには山土ともみ殻燻炭、ニューパーフェクト有機の粉をよく混ぜたものを使う。また、箱を並べる床にも肥料を入れ、保温はラブシートのみを使用。

<雑草対策>

・茶園については除草剤の使用は一切行わないため、夏場は除草に追われる。年間に刈払機で4~5回、手取りで1~2回行う。畝間は刈刃ではなくヒモをつけた刈払機で行うが、それでも、できるだけ茶の木にはあてないよう気を付ける。

・無農薬の水田は除草にアイガモを40aで40羽いれている。今年は、雛の飼育中に猫に喰われたため、7月初めに除草機を一回入れた。また、7月末から他の人に余ったアイガモをわけてもらい入れた。

<病害虫対策>

・茶については、肥料を減らすことで、虫、病気をできるだけ発生しないようにする。また7月に行う浅刈り整枝でも病害虫の発生を抑える。

ダニは地面に落とせば死ぬので、浅刈りによりかなり防げるようである。摘採後の遅れ芽に病気がでやすいので剪定の仕上がりが重要である。炭そ病の対策として裾はできるだけ落しておくようにする。ミノムシについては、手で取り除去する。

最近入ってきたチャトゲコナジラミについては今のところ有効な対策がなく、マシン油の使用を検討している。

・水稲については、アイガモにより虫を抑えるのみで、これまで、ウンカなどの被害がでたことはない。

・鳥獣害対策としては、茶園は何もしていないが、水田はワイヤメッシュと電柵の組み合わせでイノシシ害を防いでいる。

<流通・販売>

茶はJAを通しての販売が主であるが、一部昔からのつながりで、生協や個人に直接販売している。茶は米や野菜のように水洗いしないのだから、農薬を使わないことが大事とアピールしてきた。近頃は、お茶全体の売上、単価が下がっているので、茶自体の売り込みが必要と考えている。植木市(いち)や山都町のイベントなどで釜炒り茶の実演なども行っている。

米は、JAを通して販売。